今まで公表していなかったのですが、「パラレルワールド」シリーズは友人が亡くなったことをきっかけに誕生したシリーズで、今回それを明らかにするとともに、コンセプト文を変更しました。

新しいコンセプト↓

We generate our own environment. We get exactly what we deserve.

―環境を作りだすのは、われわれ自身である。われわれの生きる環境は、自分の価値にぴったり見合ったものなのだ―

– リチャード・バック「ONE」より

この世界は本当に我々自身が望んだものなのか?

それともどこかに私たちの理想の世界が存在するのか?

そこで私たちは何をして暮らし、どんな景色を見ているのだろうか?

このシリーズは、喪失の中から生まれました。

大切な友人が亡くなった後、私はしばしば考えていました:

「これが本当に私たちにふさわしい世界なのだろうか?」

これらの作品では、逃避ではなく、新しい可能性や、人生の別のバージョンとしてのパラレルワールドを表現しています。

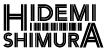

ミスマッチな要素が共存し、ちぐはぐに見える色彩を遠くから眺めたときに思いがけない調和を見出す世界。

私たちを取り巻く日常世界は混沌としているように見えるかもしれませんが、不思議なバランスを保っています。

私はこれらの作品を通して、たとえ無秩序であっても、世界が少し広がり、そして、少し優しく感じられるようになる瞬間を共有したいと思っています。

コンセプト冒頭の引用文の原典は、以下のように続きます。

We generate our own environment. We get exactly what we deserve. How can we resent a life we created by ourselves? Who`s to blame? Whose to credit but us? Who can change it anytime we wish? but us?

(環境を作りだすのは、われわれ自身である。われわれの生きる環境は、自分の価値にぴったり見合ったものなのだ。自分で創り出した人生を、どうして恨むことができようか?誰のせいにするのか?誰の手柄になるのだろう?私たちが望めばいつでも変えられるのは誰なのか?)

リチャード・バックはアメリカの小説家で、代表作は「かもめのジョナサン」「ONE」「Illusion」などがあります。彼の小説は希望を感じさせる内容が多く、元々私も好きなのですが、友人を失った後に彼の言葉に対して疑問を抱きました。

スピリチュアル系の思想では、「思考は現実化する」などと言い、いわゆる「引き寄せの法則」として知られています。

しかし、私の友人は若い時から難病を患い、長い闘病の末に亡くなっていきました。しかし、それは決して彼自身が望んで引き寄せた結末ではなかったと思います。

リチャード・バックの世界はあくまでも「魂の成長」や「内面の旅」を描いた理想的なフィクションで、そこには救いがあります。でも、それは現実の死、喪失、どうにもならない悲しみの前では、浮ついて感じられる部分もあります。

引き寄せの法則では「望めば叶う」と言いますし、考え方もポジティブで良いのかもしれませんが、実際には誰かが突然いなくなったり、病気になったり、予測不能なことが日常には満ちています。

そして引き寄せの法則のような思想は「あなたがそういう目に遭っているのは、あなたがそうなるような何かをしたからだ」という、被害者や悲しみを抱えた人に対する冷酷さにもなりかねないと私は感じました。

パラレルワールドシリーズが誕生したのは7年前で、その時私は思想的にその時の感情をうまくコンセプトとして昇華できず、また、人が亡くなったのをきっかけに誕生したことをコンセプトに入れてしまうと色々質問されて辛い気持ちになるかもしれないと思ったので、それについてはコンセプト文には入れていませんでした。

しかし、今回コンセプト文を修正すると共に、私がずっとスピリチュアル思考についてもやっと感じていたことについて掘り下げてみたいと思います。

なぜスピリチュアルに対して苦手意識があるのか?

私は子供の時は「宇宙」の図鑑を愛読していましたし、大学でファッションデザインを専攻していた時は、ネイティブアメリカンをテーマに課題作品を作るなど、元々宇宙の真理とか霊的思想とかは好きだと思います。

ですが、なぜかスピリチュアル系に依存する人や、陰謀論を妄信する人に対して前から苦手意識があります。他人事だから放っておけばよいとも思うのですが、なぜ苦手なのかを一度徹底的に掘り下げてみようと思いました。

そして、一旦 Chat GPTに聞いてみたところ、このような回答が返ってきました↓

自分が大切にしてきた「思考の誠実さ」から起こる反発

あなたはきっと、物事を簡単に信じず、自分の頭で考え、言葉や作品を通じて世界と向き合ってきた人だと思います。

その立場からすると、例えば:

-

スピリチュアルに盲信する態度(努力すれば願いは叶う、宇宙に任せれば大丈夫)

-

陰謀論を思考停止的に信じる態度(あいつらのせいで私は不幸なんだ)

は、自分の価値観と誠実な営みを“雑に扱っている”ように見える。

すると、本人に何かされたわけではなくても、「そういう態度そのもの」が、自分が大切にしてきたものへの無言の攻撃に感じられ、嫌悪感が生じます。

という回答が来たのですが、確かに私のモットーとして、自分の頭で考えて判断して行動する、そして自分の身に起きることを他人のせいにしない。というのがあり、納得しました。

スピリチュアルと精神文化(スピリチュアリティ)の違い

本来のスピリチュアリティ(霊性、精神文化)には、次のような歴史性・地域性・倫理性が伴っており、流行りのスピリチュアルとは分けて考えられるべきものです。

伝統的な霊的思想の例:

-

シャーマニズム:部族社会の中での儀式・治癒・自然との対話を担う聖職的存在

-

ネイティブアメリカンの世界観:自然との共生、祖先とのつながり、サークル(循環)思想

-

神道:土地と人との関係、目に見えないものへの敬意、日常に根付いた精神性

これらは宗教や儀式としての文脈、共同体との関係性、文化的責任感を持って営まれてきたものであり、「誰でも自由に信じてOK!」という現代的スピリチュアルとは重みも構造もまったく異なります。

現代の“スピ系”文化は、癒し・引き寄せ・願望成就などを軸に、「都合のいい部分だけを摘み取る」傾向があり、私はそこに苦手意識を抱いてしまうのではないかと思いました。

「霊性=癒し」という誤解

現代のスピリチュアル文化では、霊性(spirituality)はしばしば:

-

「ポジティブな波動を保つ」

-

「宇宙とつながって癒される」

-

「自己実現のためのエネルギーを受け取る」

といった自己肯定や快適さを高めるものとして扱われています。

もちろん、それ自体が完全に悪いわけではありません。

けれど、その側面だけを強調すると、霊性の本来持っている“深さ”や“厳しさ”が抜け落ちてしまうのです。

霊性とは本来、「人間の存在の限界に直面したときに立ち上がる問い」から始まります。

たとえば:

-

死に直面したとき

-

大切な人を失ったとき

-

人生が思い通りにならないとき

-

他者の痛みに心が動かされたとき

こうしたとき、私たちは「なぜ自分はここにいるのか?」「世界には意味があるのか?」「私はどう生きるべきか?」と問うようになります。

そこに生まれる静かな内省、悲しみ、戸惑い、時に祈り。それこそが霊性の核心です。

霊性に宿る「痛み」と「謙虚さ」

● なぜ“痛み”が霊性に不可欠なのか?

痛みとは、自分の力ではどうにもならない出来事と出会ったときに起きます。

そのとき、私たちは初めて「自分がすべてをコントロールできない」ことを認めざるを得ない。

そしてその無力さの中に、他者や自然、目に見えない何かとのつながりを感じ始める。

これが霊性の本質的な動きです。

● なぜ“謙虚さ”が霊性に伴うのか?

霊性は「私は正しい」「私は選ばれた」という感覚とは正反対のところにあります。

-

自分の限界を知る

-

他者を支配しようとしない

-

世界の複雑さや不可解さを受け入れる

といった態度こそが、謙虚さとしての霊性であり、それは癒しというより、沈黙と共にある静けさなのです。

| 現代スピ系にありがちな霊性 | 本来の霊性 |

|---|---|

| ポジティブでいること | 痛みと共にあること |

| 自己実現・波動・願望 | 無力さ・死・問い |

| 叶える・引き寄せる | 沈黙する・観る・受け入れる |

| 自分の内面だけが対象 | 他者や世界との関係性に開かれている |

なんだか長年のもやっと感を整理することができて、すっきりしました。この文章が同じようなもやっと感を抱えて生きてきた方のもやっと解消に役に立つことを願います。

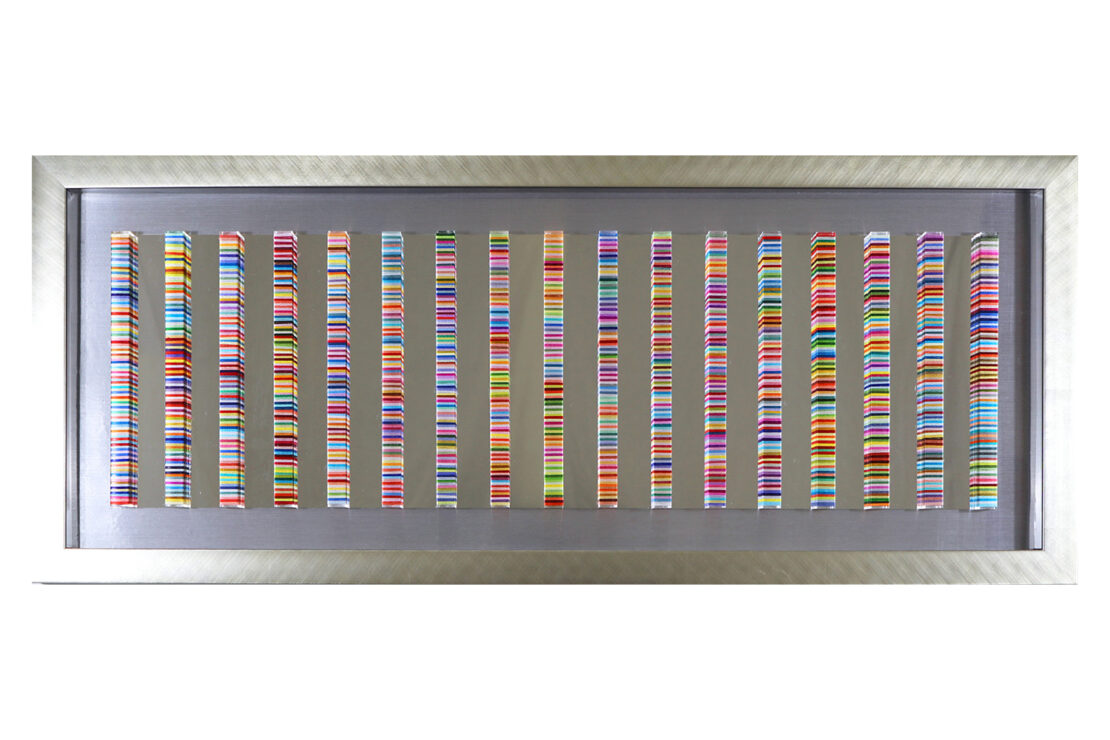

「パラレルワールド」シリーズは次回の個展「Visionaire Thread -幻視の糸-」でも展示します。ぜひお越しください!